Es ist ungewohnt. Die Gepäcktaschen sind schwer. Oben auf liegt noch der ganze Übernachtungskram, Zelt, Matte, Penntüte. So eine Gewichtsverteilung war noch nie, da muss ich üben. Es ist 10 Uhr und ich beginne meine Reise nach Nordrhein-Westfalen und zurück. Ich habe mir drei Wochen Zeit genommen. Erstmal durch den Berliner Autoverkehr – Mad Max Fury Road über Kant- und Heerstraße raus nach Brandenburg. Die neuen Pop-Up-Radwege erleichtern es etwas. Nichtsdestotrotz sind die vierrädrigen Stinkekutschen mehr als nervtötend. Unterwegs überholen mich kleine Kinder auf noch kleineren Fahrrädern. Die 50 Kilogramm Zusatzgepäck sind einfach zu viel. Gehe im Geist noch mal alle Gegenstände durch, die ich glaubte, unbedingt auf meiner Reise zu benötigen. Am Ende lasse ich Fön, Mineraliensammlung und Bohrmaschine am Wegesrand zurück. Irgendjemand wird die Sachen schon gebrauchen können.

In Brandenburg hört der Fahrradweg auf und ich wechsle auf die Straße, dort wo schwer beladene LKWs in Lichtgeschwindigkeit an mir vorbeibrettern. Am Abend werde ich meinen Mittelfinger nicht mehr spüren können. Es ist trotzdem natürlich schön hier. Die Brandenburger Alleen – Ah, Oh. Fontane – Ah, Oh. Nach zwei Stunden gerate ich plötzlich in eine Art Disney-World-Straße des Outlet-Konsums. Panisch trete ich in die Pedale und bin flugs auf einem Feldweg, den ich in seiner vollen Breite befahren kann. Dort sehe ich schon von Weitem eine Brandenburger Schönheit auf mich zukommen. Sie gibt mir eindeutige Zeichen. Ihr blondes Haar umweht ihren Kopf in Zeitlupe, ihre Lippen sind zum Kuss geschürzt – und schon knattert sie mit ihrem High-Tech-Trecker an mir vorbei, »Du Arschloch!« meine ich im Lärm verstanden zu haben. Brandenburger Humor ist der beste Humor der Welt!

Am frühen Abend komme ich in Kamern an. Ein wunderbarer Zeltplatz mit alten Eichen, direkt neben einem kleinen See gelegen. Die Platzchefin fordert mich unversehens zum Schwimmen auf, das lasse ich allerdings bleiben, ich bin doch nicht blöd. Stattdessen baue ich das Zelt auf und verklebe noch schnell die handtellergroßen Löcher darin mit circa 230 Fahrradflicken. Danach mach ich es mir in meiner Campinggarnitur gemütlich, flöße Whiskey und Ravioli ein. Währenddessen fällt mir eine Eichel auf den Kopf. Ich beginne zu weinen und begebe mich schnurstracks ins Bett. Bevor ich gänzlich eingeschlafen bin, höre ich noch wilde Säugetiere um mein Zelt herumscharwenzeln. Endlich Natur – wie beruhigend!

Zweiter Tag

Morgens erwache ich frisch und ausgeruht, Frühnebel liegt über den Wiesen. Ein kleines Shetland-Pony glotzt verpennt in den Sonnenaufgang. Wir grüßen uns wortlos und ich setze meinen Weg entlang der Havel fort. In Havelberg betrete ich eine Apotheke und kaufe Mobilat-Creme, die man sehr gut als Pomade verwenden kann. Eine gutsitzende Frisur ist mir gerade beim Radfahren wichtig!

Eine Fähre bringt mich über die Elbe. Hier falle ich kurz in einen Trance-Zustand, denn ich merke sehenden Auges nicht, wie das Schiff das andere Ufer erreicht. Komisch. Weiter nun entlang des Elberadwegs, wo mich schon bald der Hunger befällt. Meine Vorräte sind bereits aufgebraucht. Alleine die Tiefkühlpizzen sind noch da, darauf habe ich aber gerade keinen Appetit. Ich halte Ausschau nach einer Pommesbude. Fehlanzeige. Vielleicht sind Pommes bei den Elbbewohnern unbekannt? Würde mich nicht wundern. Die ganze Gegend ist ja noch weitestgehend unerschlossen. Ich trianguliere ein wenig, zeichne Flora und Fauna und lege ein Wörterbuch des hiesigen Idioms an. Dann muss es wohl doch die Pizza sein, ab in die Mikrowelle damit.

Weiter, immer weiter entlang des Flusses, der sich wie eine blaue Anaconda durch die Landschaft schlängelt. Ich beginne derweil Selbstgespräche zu führen, dann singe ich leise vor mich hin, dann immer lauter und als ich gerade schreien möchte, macht es »Krrrrchchchchkrrrr«. Kein Zweifel, der Geigerzähler! Gerade noch rechtzeitig werfe ich mir meinen Strahlenschutzanzug über. Das Ortseingangsschild von Gorleben ist nur einige Meter weit entfernt. In Dannenberg bin ich froh, das doofe Ding wieder abstreifen zu können. Es ist doch ziemlich unbequem beim Fahren. Außerdem tut mir jetzt immer öfter der Hintern weh.

Mein Tagesziel ist Hitzacker, ein Flecken am Rand der zivilisierten Welt. Hier möchte ich meinem alten Freund Antonio einen Besuch abstatten. Auf seinem Anwesen empfängt er mich äußerst herzlich. Wir fallen uns trotz Pandemie in die Arme, denn schließlich haben wir uns 23 Jahre lang nicht gesehen. Mein wieder leerer Magen fordert jedoch seinen Tribut. So machen wir uns direkt auf zum einzigen Sterne-Restaurant des Ortes. Hier präsentiert uns die Wirtin mithilfe einer zwei Meter großen Speisekarte die Spezereien des Hauses. Wir entscheiden uns für den Schweinebraten mit Kroketten.

Gut gesättigt flanieren wir hinunter zur Elbe und diskutieren die Weltlage. Da erwischt uns ein Wolkenbruch mit voller Wucht. Nass bis auf die Haut treten wir den Rückweg an. Zuhause hängen wir die nassen Sachen über den Kamin, rauchen noch eine Pfeife und verabschieden uns für die Nachtruhe. Ich schlafe nackt auf dem Fell vor dem prasselnden Kaminfeuer ein.

Dritter Tag

Das On-the-Road-Gefühl hat sich schon tief eingebrannt. Die Straße ruft. Abschied. Sehr früh morgens setze ich meine Reise fort – und unterschätze die Wetterlage. Bei minus fünf Grad wachsen mir Eiszapfen an der Nase, die ich vorsichtig entferne und in die Kühlbox lege. Wer weiß, wozu die noch gebraucht werden können. Wieder bekomme ich Probleme mit meinem Allerwertesten. Das kann nicht so weitergehen! In Uelzen mache ich daher Rast und suche kurzerhand das nächste Textil-Fachgeschäft auf. Hier erwerbe ich eine magische Unterhose mit Sitzpolsterung. Sofort nach dem Ankleiden sind alle Beschwerden wie weggeblasen. Noch etwas Mobilat-Creme ins Haar und es kann weitergehen – auf der längsten Etappe meiner Reise hinunter nach Hannover. Doch kurz hinter der Stadtgrenze weckt ein Ladenschild meine Aufmerksamkeit: »Original Uelzener Sülze«. Sofort knurrt der Magen und ich kaufe ein große Portion, die ich als Frühstück verspeise. Das Petersiliensträußlein jedoch klemme ich mir als Schmuck an den Lenker.

Nunmehr satt, ohne Schmerzen und völlig enthemmt stelle ich neue Geschwindigkeitsrekorde auf. Von der Landschaft weiß ich nicht mehr viel. Zunächst ein großer, wohlriechender Wald und dann Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, Mais, und Mais! Auf dem Weg fällt mir die Vielzahl an Elektrofahrrädern auf. Wo sind denn die normalen Zweiräder geblieben? Ständig werde ich von johlenden Seniorenbanden überholt. Wenn das die Zukunft der Mobilität ist, dann ohne mich!

Um 19 Uhr erreiche ich Gehrden, unweit von Hannover. Ich quartiere mich im Hotel Ratskeller ein. Dessen Restaurant besitzt zwar keine Michelin-Bewertung – deswegen für mich eigentlich ein No-go – aber gut, es ist Urlaub, da lasse ich Fünfe gerade sein. Aus dem Smoking, den ich seit drei Tagen trage, befördere ich meine American Express Black und bestelle Martini. Der karierte Mann am Nachbartisch mustert mich pikiert. Etwas eingeschüchtert, was meine handgesägte italienische Sonnenbrille mutmaßlich überspielt, verlasse ich den Schankraum und begebe mich in mein Zimmer. Hier knabbere ich noch ein wenig an einem Bio-Schokoriegel. Als Sascha Hehn das letzte Mal als Kapitän von Bord des Traumschiffs geht, falle ich in einen unruhigen Schlaf.

Der Traum

Ich stehe zusammen mit einem Mann in einem weiß gekachelten Badezimmer. Er dreht sich irrsinnig langsam um, irgendwie in der Art von Klaus Kinski, nur noch langsamer. Ich erkenne jedoch: Sascha Hehn. Er trägt ein Reformkleid des späten 19. Jahrhunderts, wallend, ohne Korsett. Sein Lächeln ist gewinnend. Das Bad füllt sich langsam mit Wasser und wir schwimmen ein wenig umher. Als der Pegel immer weiter steigt, geraten wir in Panik. Ich tauche auf den Grund, verheddere mich kurzzeitig in der wabernden Gesamtausgabe der Leitfäden des Deutschen Museumsbundes und ziehe den Stöpsel. Großes Gegurgel. Mir wird schwarz vor Augen. Als ich erwache, liege ich am Boden. Die Badezimmertür wird aufgestoßen. Draußen steht ein Chor uniformierter Schulmädchen, der den Satz singt: »Herr Degenhardt ist da!« Fluchtartig verlässt Sascha den Raum.

Vierter Tag

Ich wache natürlich schweißgebadet auf. Zum Glück besitzen die Räumlichkeiten hier eine dieser modernen ebenerdigen Raindance-Duschen. Ich wasche mir den schlechten Traum aus dem Gedächtnis, putze meine Zähne, feile Finger- und Fußnägel, Mobilat-Creme nicht vergessen, streife die Klamotten über, schnüre das Expeditionsmaterial zusammen und bin weg. Der Weg führt mich heute nach Bielefeld, wo ich meine Freunde Natascha und Vlad besuchen möchte. Doch bis dahin ist es noch weit, was mir nichts ausmacht, denn der Weg ist das Ziel.

Ich pfeife ein Liedchen und schon bin ich in Stadthagen, das ich fälschlicherweise für Bückeburg halte. Auf dem Marktplatz, der mit Irish Coffee schlürfenden Touristen überfüllt ist, frage ich eine ältere Dame nach der Wirkungsstätte von Wilhelm Gottfried Herder, die doch hier in der Umgebung seien müsse. Ein unwirsches »Nur Idioten!« zerstört meine Bildungsträume und wir geraten in Streit, in dessen Verlauf ich die Großmutter zu Boden ringen kann. Bereits nähern sich zwei Streifenpolizisten, denen ich die Übeltäterin übergebe. Sie bedanken sich überschwänglich, denn ich habe wohl eine gesuchte Trickbetrügerin gefasst. Nunmehr total zerzaust, fische ich einen frischen Smoking aus dem Gepäck, wasche mein Gesicht im Brunnen und werfe mich wieder aufs Rad.

Im richtigen Bückeburg – Herder kann mir nunmehr gestohlen bleiben – verbringe ich meine Mittagspause. Auf der Wiese vor dem Schloß entfaltet sich jetzt eine kleine Choreografie, die sich auf meiner Reise oftmals wiederholen wird: Ich lege eine alte Dark-Jazz-Platte auf, klappe die Campinggarnitur auseinander, spanne den Sonnenschirm auf, heize den Ofen an, stelle eine Vase frischer Schnittblumen auf den Tisch und schlüpfe für die Zeit meiner Mittagspause in den bequemeren Kaftan. Heute gibt es Coq au vin – lecker!

Am Spätnachmittag erreiche ich die Ausläufer des Teutoburger Waldes, eine Herausforderung, denn Steigungen musste ich mit dem neuen Rad noch nicht überwinden. Ich absolviere die ersten Höhenmeter, die ersten von insgesamt 8.023 auf dieser Fahrt. Jetzt macht sich das Krafttraining bezahlt, meine äußerst muskelösen Beine arbeiten wie ein gut geöltes Uhrwerk. Nach Herford hinunter lasse ich einfach rollen, der Fahrtwind ist stark, doch die Frisur sitzt. Ich bin etwas unter Zeitdruck geraten, da ich in Bielefeld zum Abendessen verabredet bin. Deswegen schieße ich in Herford nur ein Foto vom dortigen Museum of Modern Art.

Ich komme wohlbehalten in Bielefeld an und werde herzlich von Vlad und Natascha begrüßt, die in einer berühmten Künstlerkommune wohnen. Wir trinken erstmal mehrere kleine bunte Fläschchen und rauchen eine Schachtel Zigaretten leer. Die Wiedersehensfreude ist groß, der Durst auch, der Hunger – wiedermal – auch. Wir besuchen daher noch schnell ein Bielefelder Szenerestaurant und hier kommt nun meine Suche nach Pommes an ihr Ende. Danach schlafe ich quasi schon im Gehen ein und bekomme gerade noch mit, wie mich Natascha und Vlad liebevoll zudecken.

Fünfter Tag

Heute pausiere ich vom Radfahren und stolziere etwas in der Stadt umher. Unweit des Adenauerplatzes stoße ich auf das hiesige Museum of Modern Art. Ein reich geborener Bengel mit Tätowierungen am Arm hatte es sich damals bauen lassen. Drinnen sehe ich mir die Ausstellung an. Neben der Kunst ist es aber hauptsächlich das Personal, das meine Aufmerksamkeit auf sich zieht. Ein paar Stunden lang spiele ich ein Spiel: Den Mitarbeitern nahekommen und zuschauen, wie sie – pandemiebedingt – den Abstand wahren. Ein Blick auf die Uhr mahnt mich jedoch zum Aufbruch. Wir winken uns alle noch mal zu und sind glücklich, den Nachmittag miteinander verbracht zu haben.

Zurück bei Natascha und Vlad stärken wir uns erstmal mit diversen Köstlichkeiten. Denn heute Nacht werden wir viel durch die Stadt streifen. Natascha hat allerlei Künstler zusammengetrommelt, die ihre Werke in den Straßen und Schaufenstern präsentieren: So regnet uns etwa eine Gewittermaschine nass oder wir lassen uns von hypnotischen Animationsfilmen gefangen nehmen. Die Kunst im Schaufenster eines Pfandhauses übersehen wir fast, so gut ist sie ins Gefüge der anderen Auslagen integriert. All das stimmt mich nachdenklich. Was ist Kunst? Wer bin ich? Vlad klopft mir auf die Schulter und reißt mich aus meiner Grübelei.

Jetzt muss ich aber dringend ins Bett, morgen soll die Reise doch schon weiter gehen! Aber bevor ich einschlafe, kontrolliere ich noch einmal die Gepäcktasche. Zu meinem Erstaunen finde ich dort eine Schwarzwälder Kirschtorte. Die haben wohl Vlad und Natascha dort heimlich deponiert. Gut gemeint! Doch leider muss ich auf jedes Gramm Gewicht achten und so verstecke ich die Torte im Reisegepäck der beiden, denn sie wollen am nächsten Tag ebenfalls abreisen.

Sechster Tag

Die Nacht war denkbar kurz, beim Blick in den Spiegel erschrecke ich etwas. Wer ist diese Katze mit Partyhütchen? Ach nein, das ist gar nicht der Spiegel. Ein hervorragender Kaffee bringt meine ausgeprägten analytischen Fähigkeiten wieder auf Trab. Für die heutige Fahrt habe ich mir etwas Luftig-Leichtes zum Anziehen ausgesucht. Die Wettervorhersage prognostiziert schweißtreibende Temperaturen. Mein Ziel ist Dortmund, das Mekka der Trinkhallen und schnurrenden Zechenräder. Endlich wieder im Sattel!

In Beckum verbringe ich meine Mittagspause in einem Restaurant, das mit »La Cucina Italiana« wirbt. Ich bestelle die Pfifferlinge an Orange, ein typisch italienisches Essen, wie mir versichert wird. Keine zwei Minuten später serviert der Chefkoch persönlich, der gleichzeitig auch Inhaber des Etablissements ist. Wahrscheinlich ist mir mein Ruf als Restaurantkritiker bereits vorausgeeilt, denn er baut sich strengen Blickes neben meinem Tisch auf. Ich probiere – und kollabiere, aber nur innerlich. Nach außen schützt mich wieder meine Sonnenbrille vor allzu aussagekräftigen Gesichtsentgleisungen. Mein pflichtbewusstes Lächeln scheint zufriedenzustellen. Ich nehme die Visitenkarte des Kochs entgegen, warte auf seinen Abgang, werfe Bargeld auf den Tisch und verschwinde so schnell wie möglich. Später werde ich die Pfifferlinge, die ich in meinen Backen gespeichert hatte, dem hiesigen Gesundheitsamt in einem anonymen Umschlag übergeben.

Als ich den Hamm-Datteln-Kanal entlangfahre, werden die Temperaturen immer unerträglicher. Oft springe ich kurz vor Überhitzung direkt vom Fahrrad ins Wasser, praktischerweise ist die Uelzener Unterhose schnelltrocknend. Ich muss mich jetzt regelmäßig mit Sonnencreme einschmieren, was für lüsterne Blicke bei Passantinnen und Passanten sorgt. Auch an diese Unannehmlichkeit werde ich mich in Zukunft gewöhnen müssen.

Abends fahre ich in Dortmund ein. Kurz nach dem Ortsschild zieht eine Brache mit Graffiti, Müll und Gestrüpp an mir vorbei. Auf einer Parkbank sitzt ein Paar: Er, die Hand auf ihrem Bein, schaut verliebt; sie, traurig und irritiert, wendet den Blick zur Seite. Die Szene hätte ich gerne gemalt, allerdings ist die Staffelei ganz unten in der Tasche, und ich bin zu faul, alles auszupacken. Stattdessen fahre ich schnurstracks zu meiner Pension am Dortmunder Phoenixsee. Am heutigen Sonntagabend ist das Ufer des etwa 23 Zentimeter tiefen Sees gefüllt mit Menschen, die zumeist am Rollrasen liegend in ihre Leuchtkästchen starren. Zwischendrin Gruppen von Enten und Schwänen, die Kartoffelchips essen. Eine äußerst unwirkliche Gegend, die ich am nächsten Tag gerne wieder verlasse.

Siebter Tag

Nach einem lieblosen Frühstück mit Beifuß-Tee beginne ich die heutige Etappe mit schlechter Laune. Diese hält bis kurz vor Witten an und wandelt sich dann in rasende Wut, denn der Schlauch des Hinterrades hat ein Loch. Mit rotem Kopf krame ich nach Werkzeug und schon spazieren die ersten Gaffer an mir vorbei. Die belustigten Blicke wandern vom erschlafften Schlauch zu mir und wieder zum Schlauch und wieder zu mir und dann bekommt jeder eine Backpfeife, die sich gewaschen hat. Aufgrund meiner ausgezeichneten mechanischen Fähigkeiten ist die Panne aber bald behoben und es kann weitergehen. Die Wut wird wieder zu schlechter Laune, die ihrerseits einen vorläufigen Höhepunkt in Sprockhövel erreicht, wo ich eine Beifuß-Limonade zum Mittag trinke.

Nun geht es hinunter nach Wuppertal und langsam werde ich wieder versöhnlich. Der Radweg ist ein Gedicht, gut ausgebaut, liegt er auf dem ehemaligen Gleisbett einer Bahnlinie und führt durch die dazugehörigen Tunnel. Die 40 Grad Außentemperatur wechseln sich ab mit den –10 Grad Tunneltemperatur: äußerst erfrischend. Selbstverständlich behalte ich die Sonnenbrille bei den Tunneldurchquerungen auf, ein wenig Abenteuer soll schon sein. In Wuppertal, dem San Francisco des Bergischen Landes, halte ich an einer Ampel und werde kurzzeitig in die frühen 1960er Jahre versetzt: Neben mir kommt ein Opel Kapitän zum Stehen, darin sitzen zwei italienisch sprechende Männer in kurzärmeligen Hemden und perfekt geformten Haartollen, die etwas mitleidig auf mein Gefährt blicken.

Dann springt die Ampel auf Grün und ich fahre an einem Schild vorbei, das den 1.007 Kilometer langen Weg nach Saint Étienne ausweist. Kurzzeitig halte ich einen Abstecher nach Frankreich für eine gute Idee, entscheide mich aber dann, doch nach Mettmann zu fahren, zur Familie. Meine Schwester Zoé, mein Schwager Maurice und meine beiden Nichten Louise und Hermine warten schon sehnlichst auf meine Ankunft. Als ich die Allee zum Anwesen herauffahre, sehe ich sie schon von Weitem winkend auf der Vortreppe. Das Personal hat bereits den Garten mit festlichen Lichtern geschmückt und hier verbringen wir auch den Rest des Tages; Geschichten erzählend, Tontaubenschießend und ausgelassen an diesem heißen Spätsommerabend des Jahres 2020.

Achter Tag

Der Tag beginnt entspannt. Heute morgen ist die Familie ausgeflogen; zum Privatunterricht, zur Vorstandssitzung und zur wöchentlichen Besprechung mit dem Gärtnerteam. Ich bin alleine und schwimme ein paar Runden im azurblauen Pool, trinke einen handgepressten Kumquat-Saft und lese die Financial Times. Nach einer Klangschalenmassage fühle ich mich bereit für den Tag. Heute mache ich einen Ausflug zum hiesigen Museum of Anthropology. Aufgrund der mörderischen Hitze fahre ich sehr langsam und brauche für die vier Kilometer eine halbe Ewigkeit. Doch schon allein das schöne Tal, in dem das Museum liegt, entschädigt für die strapaziöse Anfahrt. Heute habe ich den einzigen beruflichen Termin meiner Reise. Zusammen mit meinen Freunden Carmen und Guiseppe habe ich daheim einen Internet-Radiosender gegründet; ein noch recht unbekanntes Medium, dem aber enorme Wachstumsraten zugeschrieben werden. Im Museum recherchiere ich für ein geplantes Feature im Kulturteil des Sendeprogramms.

Besonders die lebensgroßen Figuren der Frühmenschen haben es mir angetan. Jeder Pickel und jedes Härchen sind zu sehen. Körpergerüche fehlen allerdings, was ich oberkritisch in meinem Notizbüchlein festhalte. An jeder Figur gibt es auch eine Hörstation. Hier erzählt zumeist der dargestellte Mensch über sich und sein Schicksal. An der letzten Figur kann ich die Hörstation jedoch nicht finden und bemerke zu spät, dass es sich um einen schlafenden Museumsmitarbeiter handelt. Peinlich! Mit meinem Tonbandgerät sammele ich noch ein paar wenige Hintergrundgeräusche für die geplante Sendung. Den Rest soll die Geräuschemacherin übernehmen, ich habe keine Zeit mehr für weitere Aufnahmen, denn ich muss nun zum Abendempfang.

Als ich zurückkehre, parken bereits die ersten Limousinen mit bunten Fahrzeugstandarten auf dem Rasen. Im Vorbeifahren erkenne ich die Hoheitszeichen von Samoa, Palau und Vanuatu. Schnell schlüpfe ich in meinen weißen Anzug und klemme mir das Monokel ans Auge. Als ich die Terrasse betrete, ist der Empfang bereits in vollem Gang. Meine Schwester Zoé, die heute Abend ein Kleid aus senfgelbem Crêpe-Marocain trägt, wirft mir – wegen meiner Verspätung – einen gespielt strengen Blick zu. Ich angele mir ein Glas Pimm’s No 1 vom Tablet eines umherrasenden Kellners und schlendere hinunter in den Garten. Auf einer Bühne bieten Hermine und Louise gerade ihre Klavierinterpretation von »Summertime« dar. Ich geselle mich zu Maurice und dem deutschen Generalkonsul, die gerade die Weltlage besprechen. Der Tag und die anstrengende Arbeit im Museum haben mich allerdings schon sehr müde gemacht. Morgen will ich weiterfahren. So wie es die Etikette erlaubt, ziehe ich mich daher zurück und schlafe auf einer Liege am Bootssteg ein.

Neunter Tag

Frühmorgens reise ich ab. Ich freue mich unbändig aufs Fahren, bin gleichzeitig aber auch tieftraurig wegen des Abschieds. Mit meinem großen karierten Stofftaschentuch wische ich mir die Tränen von den Wangen. Doch es kullern immer wieder neue nach. Dann bemerke ich, dass es gar keine Tränen sind, sondern Schweißperlen. Die Temperaturen liegen heute morgen bereits bei 38 Grad im Schatten. Daher beschließe ich die gestrige Strategie beizubehalten und die etwa 60 Kilometer nach Köln in Schrittgeschwindigkeit zu absolvieren. Denn nichts ist mir verhasster als Schwitzen.

Schon bald kommt der Rhein in Sicht. Dabei wird mir warm ums Herz, denn nun habe ich tatsächlich den westlichsten Punkt meiner Reise erreicht. Während einer Pause nehme ich den Globus zur Hand und zeichne darauf eine gerade Linie von meinem Standpunkt aus Richtung Westen einmal rundherum. Mir gefällt der Gedanke, auf dieser Linie weiterzufahren, die Überquerung der Ozeane einmal außen vorgelassen: Durch Belgien und England würde ich fahren, durch Kanada, über die russische Insel Sachalin, dann würde ich China streifen und auch die Mongolei, Kasachstan würde ich durchqueren, noch mal ein kleines Stückchen Russland und dann durch die Ukraine und Polen zurück an den Rhein.

Mit einer Fähre setzte ich über auf die »gute«, die linksrheinische Seite und statte dem Städtchen Zons einen kurzen Besuch ab. Seine Mittelalterlichkeit zieht besonders ältere Menschen in seinen Bann und so finde ich Busladungen von Rentnern vor, die sich zumeist dem Verspeisen von Zuckergebäck widmen. Ich fahre flussaufwärts. Um die Mittagszeit halte ich an einem Strand, den ich für eine längere Siesta auserkoren habe, denn die Temperatur ist wirklich mörderisch. In der Kühlbox finde ich die Eiszapfen aus Hitzacker, die mir etwas Linderung verschaffen. Mit dem Fernglas beobachte ich, wie eine einbeinige Frau am Rhein Wasserski fährt.

Darüber muss ich wohl eingeschlafen sein, denn ich wache – braun gebrannt – erst am frühen Abend auf. Jetzt muss es etwas schneller gehen, denn ich bin mit meiner Freundin Yoko verabredet. Techno-Kopfhörer auf, und schon bin ich in einer halben Stunde in Köln. Ich komme wohlbehalten bei ihr an und bald darauf stürzen wir uns für ein paar Stunden ins Kölner Nachtleben. Am Brüsseler Platz, der von einer Gang Mercedes fahrender Pollunderträger bewacht wird, nehmen wir einen Absacker. Jetzt ist es aber aller höchste Zeit für die Bettruhe, denn morgen steht das gefürchtete Hochgebirge am Fahrplan. Auf Yokos gemütlichem Sofa liegend wiegt mich die sanft pulsierende Neonreklame der gegenüberliegenden Tankstelle in den Schlaf.

Zehnter Tag

Morgens begleite ich Yoko zur Arbeit und fahre anschließend quer durch die Stadt und durch das Filmset des Kölner »Tatort«. Dort versuche ich, Tipps für spannende Kameraeinstellungen zu geben, was aber nur zu Kopfschütteln bei den Kommissaren Ballauf und Schenk führt. Das muss ich mir nicht bieten lassen, stecke den Belichtungsmesser wieder ein und fahre lieber weiter, denn heute liegt die wohl schwierigste Etappe vor mir: Ab jetzt wieder nach Osten, 100 Kilometer durchs Hochgebirge, von Köln ins Siegerland. Aus der Rheinebene kommend, sehe ich schon von Weitem die schneebedeckten Gipfel. Eigentlich hatte ich auf Rückenwind gehofft. Doch heute wechselt die Windrichtung zum ersten Mal auf meiner Reise, sodass mir erneut der Gegenwind ins Gesicht bläst. »Schön, dass sich manches nicht ändert!«, denke ich, als ich nach Rösrath hinauffahre. Ich stehe gut im Saft und absolviere die ersten Pässe.

Nachmittags wird mir etwas schummrig und ich pausiere in Waldbröl. Hier bestelle ich in einem traditionell-türkischen Lokal einen Kebab, um wieder zu Kräften zu kommen. Als die Kellnerin mir daraufhin einen Gyros-Teller serviert, deutet sie meinen fragenden Gesichtsausdruck richtig. Sie zeigt auf das Lokalschild: »Mykonos Grill« lese ich. Daneben eine flatternde griechische Fahne. Im Radio, das der Koch jetzt lauter stellt, läuft Nana Mouskouri. Die erzürnten Blicke der Angestellten lasten schwer auf mir. Ich verdrücke das Gyros so schnell es geht und flüchte.

Jetzt komme ich nur langsam voran, kein Wunder bei durchschnittlich 20 Prozent Steigung. Einmal biege ich ab und fahre etwa fünfzehn Kilometer in die falsche Richtung, bevor ich meinen Fehler bemerke. Ich könnte entweder den ganzen Weg zurückfahren oder durch ein Hochmoor abkürzen. Ich entscheide mich für die Abkürzung, schultere das Rad und wate eine halbe Ewigkeit durch den Morast. Danach muss ich ohne Schuhe weiterfahren. All das zehrt an den Kräften.

Schließlich erreiche ich am späten Abend abgekämpft, aber glücklich das Siegerland, die alte Heimat. Hier möchte ich für ein paar Tage pausieren und meine Eltern Wolfgang und Barbara besuchen. Sie wohnen in einer kleinen Blockhütte am Waldrand. Als ich ankomme, hat Wolfgang bereits das Lagerfeuer entfacht. Darüber brät Barbara Siegerländer Reibekuchen, eine Spezialität der Region. Nach dem leckeren Essen macht sich die Müdigkeit bemerkbar. Ich lege mich ins Bett. Die Bettwäsche ist so dick, dass ich nicht über sie hinweggucken kann.

Elfter bis dreizehnter Tag

In den nächsten Tagen gibt es viel zu tun. Neue Zäune müssen gebaut, alte ausgebessert werden. Das Windrad, dass die Wasserpumpe antreibt, braucht ebenfalls eine Generalüberholung. Außerdem errichten wir mehrere Telegrafen-Masten, die das sekundenschnelle Kommunikationsmedium endlich auch in diese abgeschiedene Region bringen werden. Abends sitzen wir um das Feuer herum und blättern in alten Fotoalben. Die Vergangenheit scheint hier und da auf – als ich eines schönen Tages über den Dachboden krieche, finde ich eine alte Kiste, darin Sachen aus meiner Jugend: Ein von Barbara geschnitztes Pferdchen aus Zedernholz, mein Aufkleber-Album der Fußballweltmeisterschaft 1986, eine Stange Dynamit, eine rote Clownsnase zum Aufstecken und ein schmales, in Leder gebundenes Notizbuch. Die meisten Seiten sind noch unbeschrieben, einzig in der Buchmitte finde ich folgende Zeilen:

meine kleine schreibmascheine

eines abends

um halb acht

statt zu graben

totgelacht

wolf und taube

ton und stein

fielen ins gelächter ein

rauschend, wie die dinger waren

gebeugt von massen kleiner zellen

mit all dem schattigen gebaren

klangs herum wie meeres wellen

in dem schacht lag sie denn sacht

auf eim bündel zelluloid

was ich noch dazugestreut

meine kleine schreibmascheine

das ist deine letzte ruh

lieber hat ich wirklich keine

du ignorante blöde kuh

Die Reisepause bei meinen Eltern nutze ich auch, um Vorräte aufzufüllen, Kleidung auszubessern und das Rad einer gründlichen Wartung zu unterziehen. So baue ich mein Gefährt komplett auseinander und fette jedes Einzelteil so lange, bis es mir aus den Händen flutscht. Nach dem Zusammenbau bleiben fünf Schrauben und ein Zahnkranz übrig, die ich gewissenhaft im Restmüll entsorge – beim Thema Mülltrennung kenne ich keinen Spaß.

Auch sehe ich alte Freundinnen und Freunde wieder. Mit Amal und Balu grille ich einen Ochsen, mit Klaus, Tanja und den Vierlingen verbringe ich einen Nachmittag am Spielplatz. Trotz der Reisepause fahre ich jeden Tag mit dem Rad die Berge des Siegerlandes hinauf und hinunter, einfach nur, um mich fit zu halten und die Gedanken zu sortieren. Doch schon bald beginnt das Reisevirus wieder zu jucken, mein Gehirn ist auf Entzug – auf Entzug vom warmen Asphalt und vom Fahrtwind. Also kündige ich meine baldige Abreise an. Am Abend kommen die Einheimischen zum Haus meiner Eltern, bringen Truthähne, Süßkartoffeln und Kürbiskuchen. Wie beiläufig wird daraus ein Abschiedsfest zu meinen Ehren. Zusammen sitzen wir an einer reich gedeckten Tafel am Waldrand. Die weiße Tischdecke flattert im Wind. Wir verspeisen die Köstlichkeiten, die der karge Boden der Region von sich gegeben hat. Die später entfachten Feuer schützen uns vor der Kälte der Nacht und lassen uns näher zusammenrücken.

Vierzehnter Tag

In aller Frühe hänge ich das Gepäck ans Rad, verabschiede mich und bin wieder auf der Straße. Heute ist Marburg das Ziel und Klaus begleitet mich ein paar Kilometer. Wir treffen uns am Bahnhof und radeln los bis zu der Stelle meiner Reise mit der größten Steigung, einer senkrecht aufragenden Felswand. Hier müssen wir klettern und die Räder per Flaschenzug hinaufziehen. Beim Klettern rutsche ich jedoch ab und kann mich gerade noch so – einhändig – an einem Vorsprung festhalten. Ich baumele hin und her und grinse Klaus verlegen an, der etwas besorgt auf mich hinunterblickt. Oben angekommen genießen wir die fantastische Aussicht und machen uns wieder auf den Weg. Große Waldgebiete liegen vor uns, die wir auf einer schmalen schnurgraden Straße durchqueren, bis zur Quelle der Sieg. Hier machen wir Rast, kochen und essen, hören etwas Dark Jazz und plaudern mit anderen Radreisenden. Danach verabschieden wir uns und Klaus verschwindet mit seinem Mountainbike im Unterholz.

Weiter geht es, immer tiefer in den Wald hinein. Die Auswirkungen der Klimakrise sind hier mehr als offensichtlich: Tote Bäume soweit das Auge reicht. Oftmals fahre ich über eine daumendicke Schicht von Tannennadeln. Ich bekomme eine kurzzeitige Depression. Aus dieser werde ich jäh herausgerissen, als mich am Lahn-Radweg ein Einheimischer mit E-Bike und Goldkette anspricht. Der Radweg würde dort vorne enden wegen einer Baustelle. Er könne mir zeigen, wo es weitergehe. Bevor ich etwas entgegnen kann, macht er sich zu meinem Guide und weicht mir nicht mehr von der Seite. Nach etwa zwanzig Minuten bin ich seiner halbherzigen Geschichten überdrüssig, schreie »Schauen Sie! Hinter Ihnen, ein dreiköpfiger Affe!« und trete in die Pedale. Trotz Elektroantrieb wird er mich nicht mehr einholen können, von Weitem höre ich ihn empört irgendetwas rufen.

Abends erreiche ich wohlbehalten Marburg, wo ich meinen alten Freund Mild Bill Hickup besuchen möchte. Zusammen mit seiner Frau Bouncing Bear wohnt er direkt am Fluß. Später machen wir es uns auf seinem kleinen Anleger gemütlich und betrachten das studentische Treiben um uns herum. Bis spät in die Nacht hinein erörtern wir Platons Höhlengleichnis. Als uns die kalte Feuchte des Flusses zittern lässt, treten wir den Rückzug an. Morgen wollen wir ein paar Tage zusammen weiterfahren. Ich streife meine Toga ab und begebe mich in Mild Bills Hightech-Bett, das er mir großzügig zur Verfügung gestellt hat. Hier schlafe ich glücklich ein.

Fünfzehnter Tag

Ich wache auf und betätige die Fernbedienung. Lautlos hebt die Matratze Kopf und Beine an, sodass ich äußerst bequem aus dem Fenster hinaus die aufgehende Sonne betrachten kann. Mit einem weiteren Knopfdruck fährt das Bett automatisch aus dem Raum und kommt am Küchentisch zum Stehen, wo Bill bereits ein deliziöses Frühstück zubereitet hat. Gemeinsam beugen wir uns für ein paar Stunden über Kartenmaterial, um die nächsten Reisetage zu planen. Nachdem wir die Route mit kleinen Fähnchen abgesteckt und diese mit bunten Wollfäden verbunden haben, packen wir die Karte ein und fahren los.

Das heutige Tagesziel ist der Edersee, ein Stausee inmitten einer pittoresken Waldlandschaft. Bei seinem Bau sollen mehrere Ortschaften überflutet worden sein. Unterwegs merke ich, dass das Reisen zu zweit auch etwas für sich hat: Statt der Selbstgespräche entwickeln sich anregende Dialoge, der Windschatten des anderen schont die eigenen Kräfte, selbst die wohlgemeinten Handzeichen für rabiate Autofahrer teilen wir uns brüderlich.

Am späten Nachmittag erreichen wir den Edersee, wo uns die Klimakrise wieder einholt: Der Wasserstand ist so niedrig, dass nur noch ein schmales Rinnsal übrig ist. Traurig fahren wir den See entlang und halten nach Übernachtungsmöglichkeiten Ausschau. Schließlich finden wir eine Art Jugendherberge mit Zeltplatz. Eine Gruppe Teenager in Schulklassenstärke marodiert auf der Vorwiese. Sonst sind keine weiteren Gäste zu sehen. Aufgrund der malerischen Lage des Zeltplatzes entscheiden wir uns, hier die Nacht zu verbringen. Beim Herbergsvater kaufen wir Fanta Orange und Gummibärchen. Dann wird uns das Geschrei der Jugendlichen zu viel. Bill, der auch Pädagoge ist, bringt die Gruppe mit einem diabolischen Blick zum Schweigen. Nunmehr beruhigt, unterhalten wir uns angeregt über die Möglichkeiten antiautoritärer Erziehung.

Am Abend geht Bill im kläglichen Rest des Sees schwimmen. Von Weitem sehe ich seine weißen Pobacken im Abendlicht aufblitzen. Ich bereite das Essen zu und entkorke den Champagner. Dabei gesellt sich ein Rotkehlchen zu mir, das uns nun für einige Tage begleiten wird. Zu dritt genießen wir den Perlwein und laben uns an Bills selbst gemachtem Estragon-Pesto. Als die Sterne zu Funkeln beginnen, erzähle ich noch eine Gruselgeschichte mithilfe der Taschenlampe. Mit wohligem Schauer kriechen wir in unsere Schlafsäcke.

Sechzehnter Tag

Die Jugendlichen hatten Bills Warnsignal intuitiv verstanden und bleiben auch die verregnete Nacht hindurch ruhig. Vor dem Frühstück hängen wir unsere Zelte zum Trocknen in die wärmende Sonne. Heute geht es weiter Richtung Kassel, aber ein gutes Stück Edersee liegt noch vor uns. Als wir am Ufer entlangfahren, suchen wir die Wasseroberfläche katastrophengeil nach Überbleibseln der einstigen Dörfer ab. Kurz vor der Staumauer wird der See etwas breiter. Ein einsamer Ausflugsdampfer kreuzt traurig auf der kleinen Fläche, die ihm noch geblieben ist. Das Rotkehlchen, das auf meiner Querstange Platz genommen hat, schaut skeptisch in den Himmel, wo ein Milan seine Kreise zieht. »Nur ruhig, kleiner Vogel, ich beschütze dich!« sage ich laut und recke meine Faust hinauf zum Greif.

Unterhalb der Staumauer stoßen wir auf einen als US-amerikanische Westernstadt getarnten Bikertreff. Lederne Gestalten beäugen uns feindselig. Als ich meine Hand ostentativ auf die Tube Kettenöl lege, die ich am Gürtel trage, wandelt sich die Abneigung schnell in gespieltes Desinteresse. Wir besichtigen unbehelligt den Saloon, das Hotel, den Pferdestall, den Bestattungsladen und den Friedhof. Danach löffeln wir gebratene Bohnen aus Emaille-Tellern. Bill schaut mich dabei verschmitzt mit seinen stahlblauen Augen an.

Der weitere Radweg entlang der Eder ist weder schön noch hässlich. Daher vertreiben wir uns die Zeit mit allerlei Kurzweil: So profitieren wir etwa von meinem fabelhaften Witzegedächtnis. Auch die zahlreichen und schön anzusehenden Poller, die auf unserem Weg liegen, erwecken unsere Aufmerksamkeit. Als wir an einer Zuckerfabrik vorbeiradeln halte ich einen spontanen Vortrag über die Kulturgeschichte der Zuckerrübe, der Bill sichtlich bewegt. Später kommen wir in Fritzlar an, wo wir unsere Vorräte aufzufüllen gedenken. Da Bill und ich ziemlich pingelig bei der Ernährungsfrage sind, dauert es eine halbe Ewigkeit, bis wir weiterfahren. Unterwegs sammelt Bill noch ein paar Kilo Fallobst von der Wiese des Bauern. Die Sonne beginnt jetzt bereits unterzugehen und so verlassen wir den Weg entlang der Eder, fahren über eine Bergkuppe und sehen die Fulda unten im Tal. In einer ihrer Schleifen schlagen wir die Zelte auf. Das Brummen der nahen Autobahn A7 wiegt uns in den Schlaf. »Brummschleife« denke ich, kurz bevor ich das Bewusstsein verliere.

Siebzehnter Tag

Am nächsten Morgen hat sich etwas verändert. Die Blätter der Bäume haben sich verfärbt, das Rotkehlchen ist auf und davon, die Temperaturen sind gefallen, Sonne und Regen wechseln sich ab, aus einem fernen Transistorradio tönt »I’m not in love« der englischen Rockband 10cc. Wehmut steigt in mir auf. Die wenigen Kilometer bis Kassel möchte mich Bill noch begleiten. Dort werden sich unsere Wege trennen, denn er hat wichtige Verpflichtungen wahrzunehmen. Wir steigen also auf die Räder und fahren los, unsere buntgestrickten Schals flattern im Fahrtwind. Ein wunderbarer Radweg liegt an der Fulda, den wir in aller Ruhe und Gemütlichkeit entlangfahren – wir müssen uns nichts mehr beweisen. Gedanklich gehe ich schon mal die verbleibende Route nach Hause durch. Drei Tage dürfte meine Reise wohl noch dauern. Im Kasseler Staatspark nehmen wir ein verspätetes Frühstück ein. Vergnügt sprechen wir dabei über die naheliegende Zukunft und unsere Pläne.

Dann bringe ich Bill zum Bahnhof. Am Bahngleis verabschieden wir uns und ich winke seinem Zug noch lange hinterher. Als ich aus der Bahnhofshalle wieder heraustrete, passiert es: Ich laufe mit vollem Elan gegen eine Straßenlaterne. In kaleidoskophaftem Farbenspiel beginnt sich alles zu drehen und plötzlich läuft die Zeit rückwärts. Ich sehe mich selbst durchs Gebirge fahren, spüre den Sand am Ufer des Rheins, das vibrierende Treiben des Ruhrgebietes, ich schmecke Sonnencreme und rieche den niedersächsischen Wald, fühle die Schmerzen am Po ohne Radlerhose und erlebe erneut das Fernweh auf den langen Brandenburger Alleen. Als ich wieder zu mir komme, schaue ich in die besorgten Gesichter einiger Bahnkunden, die ich jedoch schnell von meiner Genesung überzeugen kann. Das zuletzt gefühlte Fernweh hat sich jetzt in unbeschreibliches Heimweh gewandelt.

Ich kaufe kurzerhand ein Ticket erster Klasse und verbringe die Wartezeit in der Lounge, wo ich die Eiswürfel aus Drinks fische, um meine Beule am Kopf zu kühlen. In der Stille des Zugabteils, die nur vom leisen gläsernen Klirren des Servierwagens unterbrochen wird, spreche ich die hier vorliegenden Reisebeschreibungen auf Band. Zuhause angekommen, fahre ich das kurze Stück vom Bahnhof zur Wohnung mit stolz geschwellter Brust. Dabei rufe ich immer wieder »Seht her, liebe Leute, ICH habe die Welt bereist!«, was zumeist mit anerkennendem Augenrollen oder Autohuben quittiert wird. Als ich zu Hause die Tür öffne, schnappt mich meine Frau Tina, beugt mich fast hinunter bis zum Boden und wir küssen uns wie beim ersten Mal – Triumph des Heimkehrens!

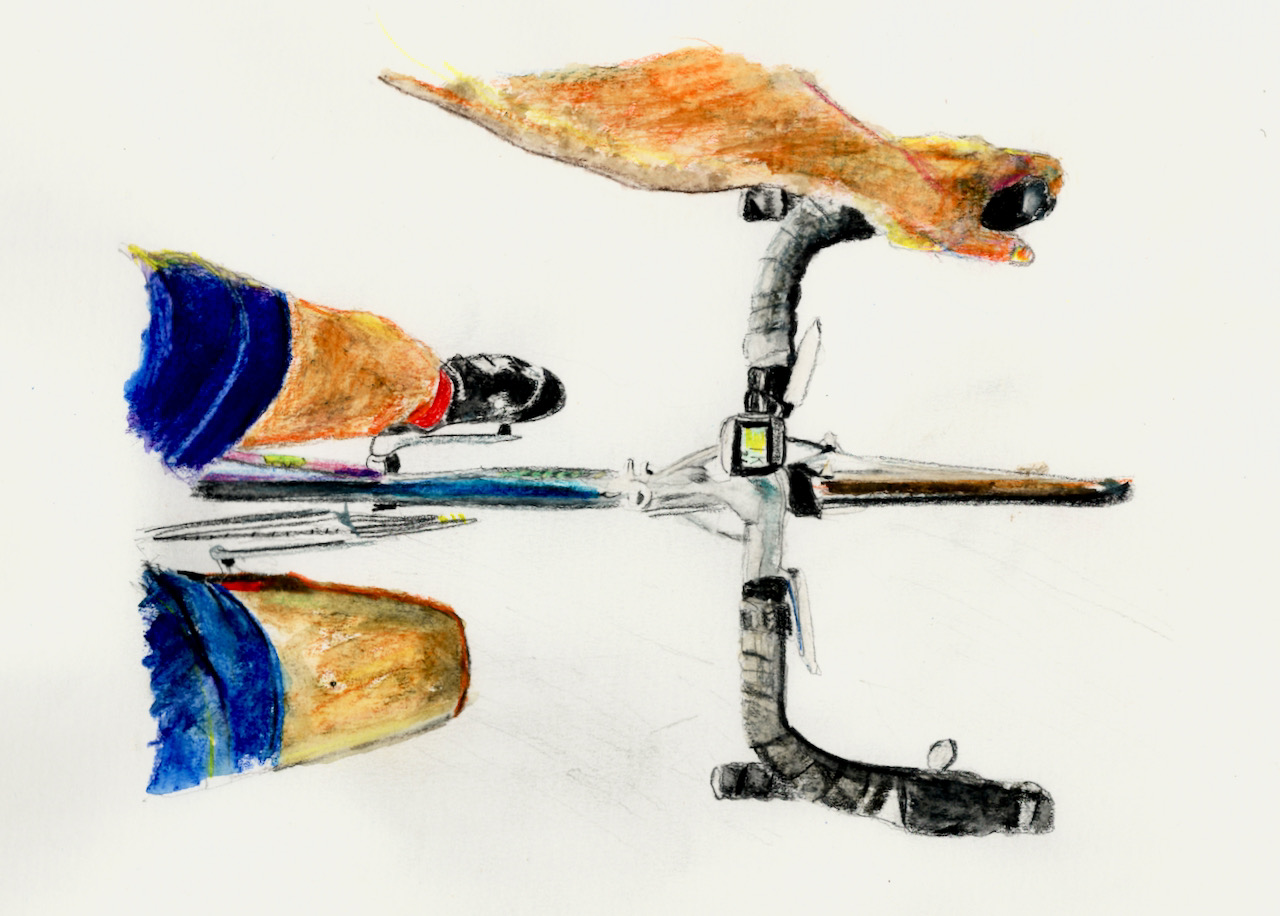

Zeichnung: Iris Kühnberger