Sieben dünne Kupferdrähte, dann drei Lagen Guttapercha, ein gewundener, in Öl, Pech, Talk und Teer getränkter Jutefaden, ummantelt von 18 Strängen aus jeweils sieben Eisendrähten: Das erste transatlantische Telegrafenkabel ist ein technisches wie ästhetisches Meisterwerk. So kauft das Schmuckunternehmen Tiffany & Co nach der geglückten Verlegung quer über den Atlantik Restbestände des Kabels auf, um sie als Souvenirs an Mann und Frau zu bringen. Als Anfang August 1858 die erste telegrafische Verbindung zwischen der »Alten Welt« und der »Neuen Welt« hergestellt wird, bricht ein frenetischer Jubel aus – nicht nur in der Fachwelt und bei den beteiligten Projektpartnern, sondern in der gesamten Öffentlichkeit. Hatte die Kommunikation zwischen den Kontinenten in Form der Telegrafie nun endgültig Raum und Zeit überwunden?

3.000 Kilometer Pionierarbeit

Mitte des 19. Jahrhunderts ist der Ausbau telegrafischer Leitungen insbesondere entlang der neuen Eisenbahnstrecken in vollem Gange. Das sekundenschnelle Kommunikationsmedium der Telegrafie schafft neue Möglichkeiten. Kolonialmächte wie Großbritannien versuchen, mit der neuen Technik die Kontrolle über ihre Kolonien zu festigen. In den USA soll die Telegrafie die Weite des eigenen Landes erschließen. Militär, Börsen, Handel und auch die ersten Nachrichtenagenturen wie Reuters oder Associated Press profitieren in hohem Maße und haben ein vitales Interesse am weiteren Ausbau des Telegrafennetzes.

Die Idee einer Verbindung zweier Kontinente mithilfe der Telegrafie liegt somit nahe. Jedoch existiert nur wenig Erfahrung mit submarinen Elektrokabeln. 1851 ist die Verlegung eines Telegrafenkabels durch den Ärmelkanal von Dover nach Calais gelungen – insgesamt rund 30 Kilometer. Die Distanz zwischen Irland auf der einen und Neufundland auf der anderen Seite des Atlantiks beträgt jedoch circa 3.000 Kilometer. Ein solches Projekt ist Pionierarbeit und noch weiß keiner so genau, wie das zu bewerkstelligen sein wird.

Den entscheidenden Impuls zur Verlegung gibt Cyrus West Field, der als amerikanischer Papierfabrikant zu Vermögen gekommen ist und nach einem neuen Betätigungsfeld Ausschau hält. Auf der schwierigen Suche nach geeigneten Investoren wird Field unter anderem in London fündig. Hier gründet er 1856 die »Atlantic Telegraph Company«, mit einem Gründungskapital von 350.000 Pfund. Ebenda findet die Company auch die einzigen Unternehmen, die ein 4.000 Kilometer langes Kabel – man plant im Vergleich zur tatsächlichen Distanz rund 1.000 Kilometer mehr ein – herstellen können.

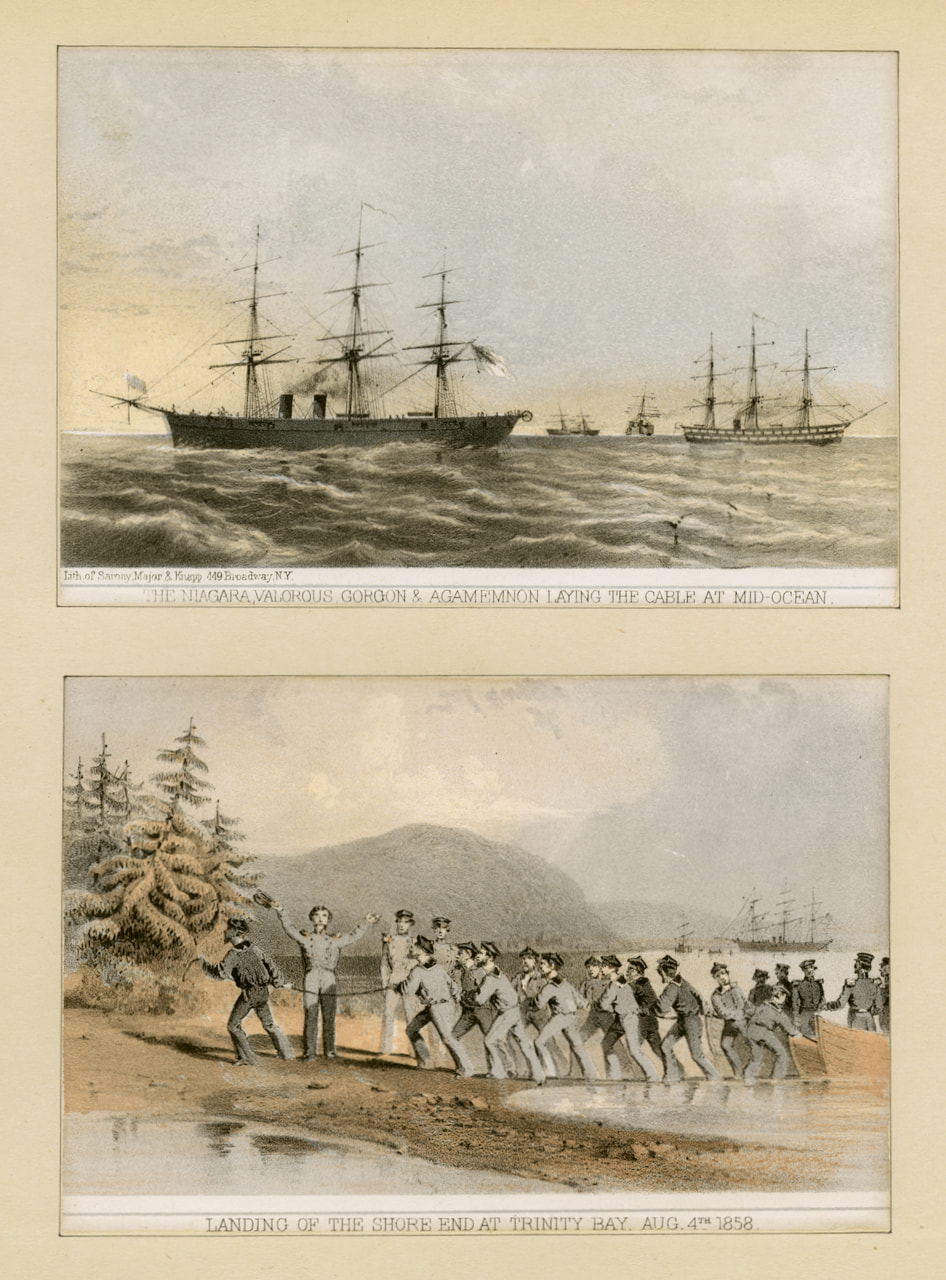

Schwierigkeiten ergeben sich auch bei der Suche nach geeigneten Schiffen. Kein Schiff ist in der Lage, das rund 4.000 Tonnen schwere Kabel aufzunehmen. Die einzige Lösung: Das Kabel wird in zwei Hälften geteilt und auf das britische Flaggschiff HMS Agamemnon und die amerikanische Dampffregatte U.S.S. Niagara verteilt. Die beiden umgebauten Kriegsschiffe stechen Anfang August 1857 das erste Mal in See. Doch das Unternehmen steht unter keinem guten Stern. Zwei Versuche scheitern, ein großer Teil des Kapitals ist aufgebraucht.

Doch es gibt neue Finanzspritzen und rund ein Jahr später wird ein weiterer Versuch gewagt. Anfang August 1858 treffen sich beide Schiffe auf dem Atlantik, auf Position 52,9 Grad nördlicher Breite, 32,27 Grad westlicher Länge. Hier werden beide Kabel miteinander verspleißt. Die Schiffe nehmen Kurs auf ihre jeweiligen Heimatkontinente und lassen das Kabel hinter sich langsam in den Ozean gleiten. Am 5. August erreichen sie die Küsten von Irland und Neufundland. Die Verlegung ist geglückt, das Kabel kann an das jeweilige Inlandtelegrafennetz angeschlossen werden.

Nabelschnur zwischen Amerika und Europa

Am frühen Morgen des 10. August erreicht die erste telegrafische Nachricht aus Amerika Europa. Ihr Inhalt ist ganz unspektakulär: »Repeat, please«. Erst zwei Tage später empfängt man die ersten Worte aus Europa auf amerikanischer Seite: »Sent constant current five minutes«. Bereits hier wird deutlich, dass die Übertragung zwar möglich ist, jedoch nicht reibungslos verläuft, im Gegenteil: Lange Übermittlungszeiten und abgebrochene Übertragungen sind eher die Regel als die Ausnahme. Dazu kommt, dass die Telegramme selbst nur wenig Nachrichtenwert besitzen. Die meisten Mitteilungen beziehen sich auf die Aufforderung der Gegenseite, Nachrichten zu wiederholen, langsamer zu senden und ähnliches.

Neben diesem technischen Testbetrieb werden jedoch auch Mitteilungen mit höherer Relevanz übermittelt. Keine andere Nachricht macht die große Bedeutung der beschleunigten Nachrichtenübertragung so deutlich, wie ein am 31. August gesendeter Truppenbefehl. Zur Niederschlagung des Sepoy-Aufstands in Indien fordert die britische Führung Truppenteile aus British North America, dem heutigen Kanada, an. Die Rückgängigmachung dieses Marschbefehls überträgt man über das Transatlantikkabel. Der regulär auch per Schiff übermittelte Befehl kommt erst Wochen später an, sodass die Einheiten bereits auf dem Weg gewesen wären. Man errechnet eine Ersparnis von rund 50.000 Pfund.

In den folgenden Tagen und Wochen verstärken sich die Probleme bei der Übertragung. Am 1. September, dem Tag, an dem das Telegrafenkabel der Öffentlichkeit übergeben werden soll, bricht die Verbindung abrupt ab. Während der rund drei Wochen seines Betriebs werden insgesamt 400 Mitteilungen über das Kabel telegrafiert. Die Hoffnung, dauerhaft Kommunikationsströme durch den Ozean hindurch zum nächsten Kontinent zu leiten, hat sich nicht erfüllt. Keiner der Investoren hat Geld verdient, im Gegenteil. Es soll noch weitere acht Jahre dauern, bis eine dauerhafte Verbindung über den Atlantik hinweg etabliert werden kann.

Superschnelle Kommunikation

Doch trotz seines kurzen Lebens erscheint die Verlegung und der Betrieb eines 3.000 Kilometer langen Telegrafenkabels den Zeitgenossen fast schon als Wunder. Die Euphorie über das Erreichte schlägt sich in öffentlichen Paraden, in begeisterten Zeitungsartikeln, politischen Reden und nicht zuletzt auch in der Literatur nieder. Für einen kurzen Moment scheint es so, als wäre die räumliche Distanz zwischen den beiden Kontinenten auf eine kurze Strecke zusammengeschnurrt. War der Nachrichtenfluss zwischen den Kontinenten bisher vom transatlantischen Schiffsverkehr abhängig, wo die Überquerung des Ozeans auch mit den neuen dampfgetriebenen Schiffen mindestens einen halben Monat in Anspruch nimmt, benötigt das Unterseekabel im besten Fall nur wenige Sekunden beziehungsweise Minuten für eine Übermittlung.

Damit steht die transatlantische Telegrafie in einer Reihe mit Entwicklungen und Erfindungen der Zeit – etwa die Eisenbahn –, die den Zeitgenossen den Eindruck von der Überwindung des Raumes und der Zeit geben, von zunehmendem Tempo und vergrößerter Reichweite. Sie verbindet sich mit einer ganzen Reihe utopischer Vorstellungen und verstärkt bei manchen den Glauben an den Fortschritt in technischer und sogar zivilisatorischer Hinsicht. Durch die Ausdehnung des telegrafischen Netzes sollen die Grenzen der Kommunikation überwunden, der Kampf der Völker gegeneinander beendet werden. Die superschnelle Kommunikation via Elektrizität ist für einige bereits gleichbedeutend mit der völligen Aufhebung von Raum und Zeit. So schreibt etwa die New York Times am 7. August 1858: »Time, in the transit, may be regarded as entirely eliminated.«

Allein die wissenschaftliche und technische Entwicklung hält (noch) nicht Schritt. Die unzuverlässige Übertragung der Nachrichten liegt auch an der zum Teil mangelhaften Isolierung des Kabels, dessen Kupfer in Stärke und Qualität oft variiert. Darunter leidet die Leitungsfähigkeit des Kabels. Auch hat sich noch keine klare Theorie zum Wesen der Elektrizität durchgesetzt. Oftmals geht man einfach nach der Devise »Trial and Error« vor. Als die Übermittlungsschwierigkeiten weiter anhalten, gibt man kurzerhand 2.000 Volt Spannung auf das Kabel – sein Todesurteil.

Vom Kupferdraht zur Glasfaser

Dennoch bringen die Verlegung und der Betrieb des ersten transatlantischen Kabels wichtige Erkenntnisse und befeuern die Wissenschaft – nicht nur auf dem Gebiet der Elektrophysik. Auch die ozeanografische Erforschung des Atlantiks wird weiter vorangetrieben. Acht Jahre später, 1866, glückt mit der Great Eastern, dem damals größten Dampfschiff der Welt, die Verlegung eines zweiten, funktionierenden Transatlantikkabels. Die telegrafische Nabelschnur zwischen Europa und Amerika ist wieder hergestellt. Das ist der Startschuss für die Verlegung weiterer submariner Kabel. Rund hundert Jahre nach dem ersten transatlantischen Telegrafenkabel wird das erste Telefonkabel zwischen Europa und Amerika in Betrieb genommen.

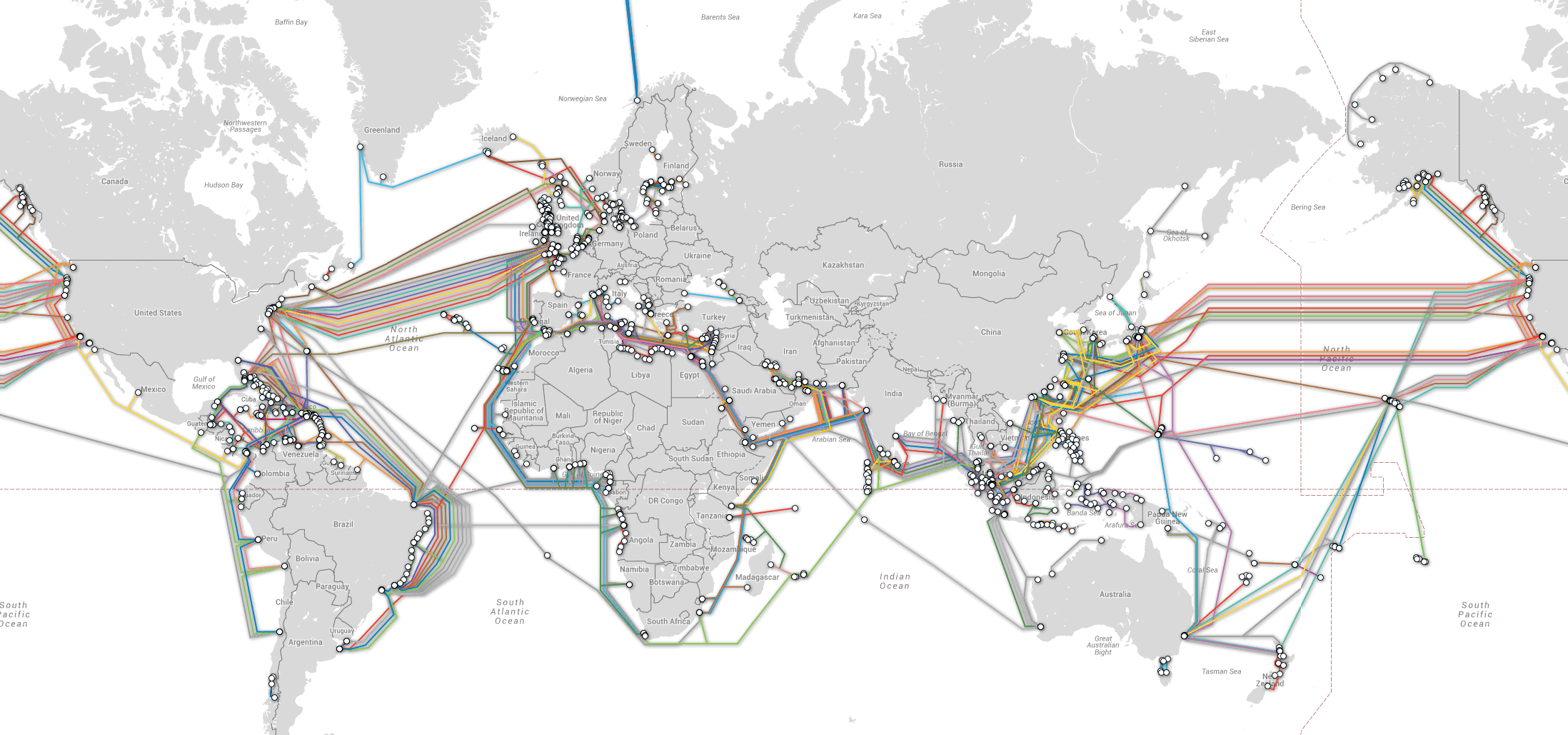

Seit 1988 werden die bis dahin aus Kupfer bestehenden Leitungen allmählich durch Glasfaser ersetzt, die eine weitaus höhere Bandbreite garantieren – insbesondere die Öffnung des Internet für größere Nutzerkreise in den 1990er Jahren macht dies notwendig. Blickt man heute auf die Weltkarte der Unterseekabel, erkennt man ein komplexes Geflecht von Kabeln, die entlang von Küsten und quer über nahezu alle Meere verlegt sind – und fast jährlich kommen neue hinzu. Sie stellen das technische Rückgrat des heutigen Internet dar und lassen den enormen Kommunikationshunger der menschlichen Gesellschaften erahnen – eine Geschichte, die 1858 mit einem dünnen Kupferkabel ihren Anfang nahm.

Zuerst veröffentlicht in: Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin (Hg.): Netz-Dinge. 30 Geschichten. Vom Telegrafenkabel bis zur Datenbrille, Berlin 2018.

Objektfoto: Clemens Kirchner, Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin

Literatur:

Andersen, Hans Christian: Die große Seeschlange. (Stand: 17.10.2017; dänische Originalausgabe 1871)

Gordon, John Steele: A Thread Across the Ocean: The Heroic Story of the Transatlantic Cable, New York 2003.

Holtorf, Christian: Der erste Draht zur Neuen Welt. Die Verlegung des transatlantischen Telegrafenkabels, Göttingen 2013.

Zweig, Stefan: »Das erste Wort über den Ozean«, in: Sternstunden der Menschheit, Leipzig 1928.