In den alten Seefahrerlegenden ist er ein furchteinflößendes Meeresungeheuer: der Krake. Kein Segelschiff ist vor ihm sicher. Das riesengroße Geschöpf wickelt seine acht langen Arme mühelos um Schiffsrumpf und Masten. Die Besatzung versucht noch, sich in Sicherheit zu bringen, doch es ist schon zu spät: Der Krake zieht das ganze Schiff mit Mann und Maus zu sich hinunter in die Tiefen des Ozeans. Auch in der psychoanalytischen Traumdeutung wird er mit unguten Gefühlen assoziiert. Hier steht er unter anderem für die Angst vor dem Festgehalten- und Verschlungenwerden. Auch das Vermögen, seine Körperfarbe dem Untergrund entsprechend zu ändern und seine »wahre Gestalt« zu verschleiern, wirkt alles andere als vertrauenswürdig. Man merkt: Kraken haben es nicht gerade leicht, einen positiven Eindruck zu hinterlassen.

Deswegen werden die Tiere, die harmlos und überaus intelligent sind und am liebsten in flachen Meeresregionen ihr kurzes Leben verbringen, gerne für die politische Karikatur verwendet. Spätestens seit Ende des 19. Jahrhunderts tauchen sie immer wieder als Symboltiere für Monopolisten, diktatorische Staaten oder verschwörerische Organisationen auf – nicht selten auch unter antisemitischen Vorzeichen –, zumeist mithilfe der Arme ihre Opfer würgend oder zu sich heranziehend. Anfang der 2000er Jahre wird die Kraken-Metapher wiederbelebt. Nach den New Yorker Anschlägen am 11. September 2001 werden weltweit die staatlichen Sicherheitsgesetze verschärft. Die Folge: staatliche Überwachung nie gekannten Ausmaßes, Beschneidung von Datenschutz und Bürgerrechten. Der Krake taucht nun wieder als »Datenkrake« auf, als ein Geheimdienst, eine staatliche Stelle, auch ein Wirtschaftsunternehmen, das ungefragt alle verfügbaren Informationen über Bürger und Kunden sammelt.

Die Geburt Ottos aus dem Geist des Datenschutzes

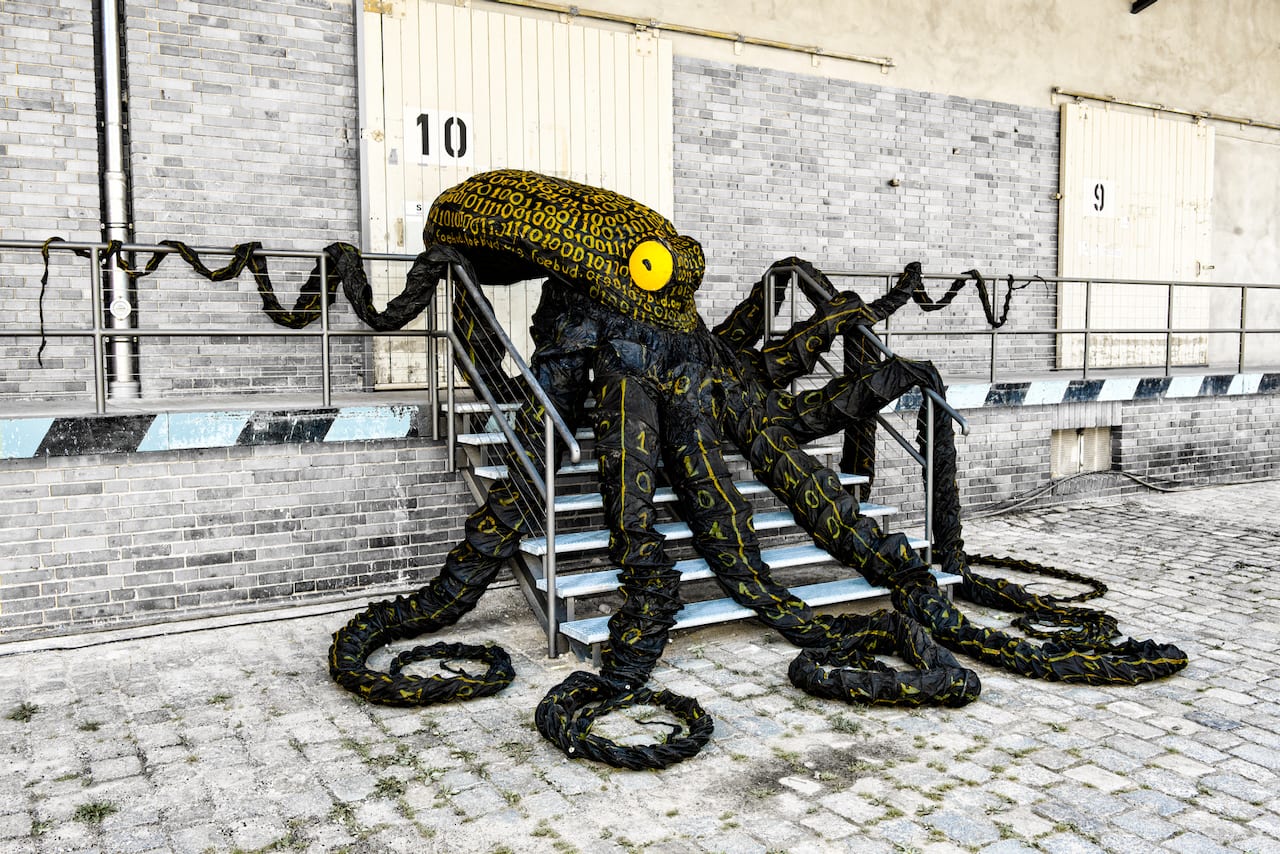

Sommer 2008. Dem Berliner Künstler und Aktivisten Peter Ehrentraut steht der Schweiß auf der Stirn. Gerade flicht er einen weiteren Ring aus biegsamem Rattan. Er ist Teil eines langen Schlauchs und gehört zum Fangarm eines ziemlich großen Krakenmodells. Die Entfernung zwischen den Enden zweier Arme beträgt 18 Meter. Später wird Ehrentraut das bewegliche Rattan-Skelett mit Stoff überziehen und diesen mit Latex bestreichen. Der Krake bekommt fiebrig-gelbe Augen, sein Körper hat einen schwarzen Anstrich. Darauf malt Ehrentraut lauter Nullen und Einsen, den digitalen Binärcode. Nach drei Monaten ist der Datenkrake fertig. Angelehnt an den damaligen Bundesinnenminister Otto Schily, wird er »Otto« getauft.

Entworfen und gebaut hat ihn Ehrentraut für den FoeBud, den »Verein zur Förderung des öffentlichen und unbewegten Datenverkehrs e. V«. Der FoeBud, der sich später in »Digitalcourage e.V.« umbenennt, setzt sich seit seiner Gründung 1987 für Datenschutz sowie ungehinderte Kommunikation ein. Er ist Unterstützer und Mitorganisator von Demonstrationen, die unter dem Namen »Freiheit statt Angst« bekannt werden. 2008 ist Otto dort zum ersten Mal mit von der Partie. Die Konstruktion ist mit diversen Stäben ausgerüstet, mit denen die Demonstranten das etwa zehn Kilo schwere Ungetüm durch die Straßen Berlins tragen können.

Protestieren gegen Überwachung

Die erste »Freiheit statt Angst«-Demonstration findet 2006 in Bielefeld statt. Zunächst ist der Protest gegen wirtschaftliche und staatliche Überwachung noch recht verhalten. Gerade mal 250 Menschen demonstrieren damals auf den Straßen der Bielefelder Innenstadt. Gekommen sind Künstler, Wissenschaftler, Schüler und Studenten. Die Anliegen der kleinen Schar, wie Datenschutz, Freiheitsrechte und Privatsphäre, sind schwer zu vermittelnde Themen. Bei der anschließenden Abendveranstaltung kommen immerhin schon 400 Personen. Der FoeBud verleiht den »Big Brother Award«. Preisträger sind Unternehmen, Institutionen, Organisationen und Personen, die durch eklatante Verstöße gegen Datenschutz und Privatsphäre sowie durch mangelnde Transparenz auffallen. Vergeben werden die Preise in den Kategorien Politik, Technik, Behörden und Verwaltung sowie Verbraucherschutz. Die Ausgezeichneten erscheinen jedoch nur selten zur Verleihung – ein Preis ohne Preisträger sozusagen.

2007 wächst der Protest unter dem Motto »Freiheit statt Angst«. Gleich in mehreren Städten wird demonstriert. Zur Hauptkundgebung in Berlin strömen etwa 15.000 Menschen. 2008 steigen Teilnehmer- und Organisatorenzahlen in ungeahnte Höhen. Auf der Berliner Hauptkundgebung zählt man nun 50.000 Teilnehmer, 117 Organisationen unterstützen den Protestmarsch – und Otto ist mittendrin. In weiteren 34 Städten in Deutschland gehen die Menschen auf die Straße. Die Proteste schwellen an, die Themen geraten mehr und mehr in den Fokus einer breiten Öffentlichkeit. Das hat auch damit zu tun, dass sich eklatante Missachtungen des Datenschutzes häufen, nicht nur im kleinen Rahmen, sondern europaweit. Eine besondere Bedeutung bekommt 2007 und 2008 – neben anderen Themen – die sogenannte Vorratsdatenspeicherung.

Die Daten der Bürger auf Vorrat gespeichert

Das Gesetz zur Vorratsdatenspeicherung tritt am 1. Januar 2008 in Kraft. Damit werden Anbieter von Telekommunikationsdiensten verpflichtet, Verkehrs- und Standortdaten sowie Gerätenummern ihrer Kunden für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten auf »Vorrat« zu speichern. Gespeichert werden demnach Daten zu ein- und abgehenden Telefonverbindungen, zum Handystandort, zu IP-Adressen oder E‑Mail-Verbindungsdaten. Damit lassen sich detaillierte Rückschlüsse auf die konkrete Lebenssituation der Betroffenen ziehen. Die eigentlichen Inhalte der Kommunikation werden dazu nicht benötigt. Zugriff haben Strafverfolgungsbehörden und Geheimdienste nach richterlichem Beschluss. Begründet wird das Gesetz, neben der Pflicht zur Umsetzung der EU-weiten Richtlinie zur Vorratsdatenspeicherung, mit der Bekämpfung von organisierter Kriminalität und Terrorismus.

In der Argumentation seiner Kritiker stellt das Gesetz durch die anlasslose Speicherung jede und jeden unter Generalverdacht. Verstöße gegen eine ganze Reihe von Gesetzen und Bürgerrechten werden angemahnt, etwa gegen das Brief‑, Post- und Fernmeldegesetz, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung oder gegen das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der eigenen Wohnung. Darüber hinaus geben die Gegner zu bedenken, dass die Speicherung einer so großen Menge von Daten kriminellen Missbrauch geradezu anziehe. Letztlich stelle das Gesetz die offene Gesellschaft im Ganzen in Frage, da diese grundlegend nur auf einer unbefangenen und unüberwachten Kommunikation ihrer Mitglieder basieren könne.

Neben der Kritik an der Vorratsdatenspeicherung, die zwei Jahre später durch das Bundesverfassungsgericht als verfassungswidrig eingestuft wird, haben die Demonstranten eine ganze Reihe weiterer Maßnahmen im Auge. So stellen sie sich etwa auch gegen die Einführung biometrischer Ausweisdokumente, gegen die elektronische Gesundheitskarte oder gegen Online-Durchsuchungen von privaten Computern. Zielscheibe des Protest ist unter anderem der damalige Innenminister Wolfgang Schäuble (CDU), der die Vorratsdatenspeicherung maßgeblich auf den Weg bringt: Ein oft verwendetes Bild zeigt ihn mit dem darunter befindlichen Schriftzug »Stasi 2.0«.

Sensibilität für Datenschutz in Deutschland

Die Demonstrationen sind in dieser Zeit nicht nur auf Deutschland beschränkt. Am 11. Oktober 2008 finden Aktionen und Konferenzen unter dem Motto »Freedom not Fear« in insgesamt 15 Ländern statt. In Deutschland sind die Teilnehmerzahlen und die mediale Berichterstattung am höchsten. Die Proteste gelten als größte Datenschutzaktionen seit dem Volkszählungsboykott in der Bundesrepublik 1987. Auch damals ist der Krake schon das Symboltier für den datenfressenden Staat. Eigentlich soll die Volkszählung schon 1983 stattfinden, wird jedoch durch ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, in dem erstmals auch das Recht auf informationelle Selbstbestimmung formuliert wird, ausgesetzt. Nach Meinung der Kritiker und Kläger lässt der eigentlich anonymisierte Volkszählungsbogen Rückschlüsse auf die Identität der Befragten zu. Man befürchtet den »gläsernen Bürger«.

Für die Volkszählung, die daraufhin im Jahr 1987 stattfindet, müssen die Befragungsbögen entsprechend des Urteils geändert werden. Trotzdem stellt sich eine breite Front aus Initiativen und Organisationen gegen die Volkszählung und ruft zum Boykott auf. Auch Mitglieder der jüdischen Gemeinden, die sich noch gut an die Fragen zur »Abstammung« in der Volkszählung 1939 erinnern können, gehören zu den stärksten Kritikern der neuen Erhebung. Die Überwachungs- und Repressionserfahrungen im Nationalsozialismus, aber auch die Auseinandersetzung mit dem Überwachungsregime der DDR sind dafür verantwortlich, dass die Datenschutzlobby in Deutschland stärker ist als in anderen Ländern. Nichtsdestotrotz geben auch wir tagtäglich den großen Internetkonzernen wie Google und Facebook oft unterhinterfragt unsere Daten. Die Ära der Datenkraken ist somit nicht vorbei. Staatliche Institutionen und global agierende Unternehmen höhlen den Datenschutz weltweit aus und sind nur schwer in den Griff zu bekommen.

Zuerst veröffentlicht in: Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin (Hg.): Netz-Dinge. 30 Geschichten. Vom Telegrafenkabel bis zur Datenbrille, Berlin 2018.

Objektfoto: Clemens Kirchner, Stiftung Deutsches Technikmuseum Berlin

Literatur:

Gensing, Patrick: Hetzen mit Tieren, 2012. (Stand 17.10.2017)

Lüke, Falk: Ein Preis, den keiner will, 2006. (Stand 17.10.2017)

Piegsa, Jan: Netzaktivisten als Bürgerrechtler, 2007. (Stand 17.10.2017)

Bergmann, Nicole: Volkszählung und Datenschutz. Proteste zur Volkszählung 1983 und 1987 in der Bundesrepublik Deutschland, Hamburg 2009.

Tinnefeld, Marie-Theres/Buchner, Benedikt/Petri, Thomas: Einführung in das Datenschutzrecht. Datenschutz und Informationsfreiheit in europäischer Sicht, München 2012.

Arbeitskreis Vorratsdatenspeicherung (Hrsg.): „Ich habe doch nichts zu verbergen!“ – Irrtümer und Populismen zu Vorratsdatenspeicherung und Überwachung, 2012. (Stand 17.10.2017)